【なごやラボだより】中国経済の動向を考える

- hombori

- 2025年9月1日

- 読了時間: 4分

資源プラ協会なごやラボの本堀です。それにしても暑い。とにかく暑いですね。

さて、当協会で月1回開催される理事会においては、リサイクルを取り巻く市場環境に関して、高い専門性を有する経験豊富な理事により様々な角度から分析し、会員の皆様への情報提供に努めています。

先日、開催された理事会においては、「中国経済の動向」がテーマとして取り上げられました。

以前、このブログでも中国経済の動向を取り上げましたが、その際は中国の景気が悪化傾向にあるとの旨を述べさせて頂きました。

その後も当協会では中国経済の動向を注視し、様々な角度から情報を集めていたのですが、やはり中国経済の今後は大変厳しいと判じざるを得ません。

この記事では紙面に限りがありますので、理事会でも報告させて頂きました代表的な指標を見てみましょう。

まず、中国に対する海外からの直接投資額の推移ですが、2021年には約344億ドルであったものが、わずか3年後の2024年には約45億ドルと激減しています。

この事は中国から外資系企業が相次いで撤退し、資金の引き上げが行われた事を意味しています。

これは中国経済の先行きに多くの外資系が“見切り”を付けた結果であり、中国国内の景気が急激に悪化した事にリンクしています。

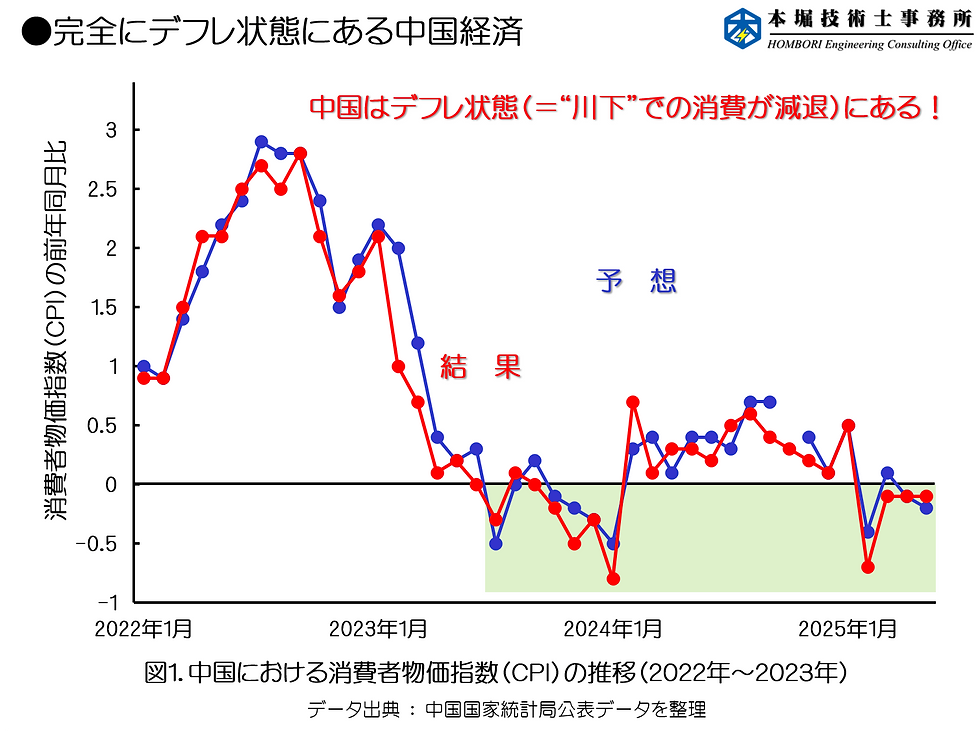

下図に中国における消費者物価指数(CPI)の前年同月比の推移を示します。

2022年7月頃からCPIは減少傾向を示し、2023年の6月以降は前年同月比がマイナスの状態に陥りました。

中国政府は金融緩和や補助金の投入等により景気のテコ入れを図り一旦は持ち直しましたが、、2025年に入ると再びマイナスの状態に陥っています。

この事は消費者の消費が減退している事を意味しており、中国が完全なデフレ状態にある事を意味しています。

消費者に商品を提供するものづくりの現場はもっと深刻です。

下図に中国における生産者物価指数(PPI)の前年同月比の推移を示します。

PPIは2022年10月以降マイナスとなっており、今もこの状態が続いています。

この事は「モノを作っても売れず、価格(売価)が低下し続けている」事を示しています。

つまり、中国は「国内でモノが余っている」状態にあると言えるのです。

この点を十分に踏まえた上で、中国のプラスチック産業の動向を見る事になります。

理事会では、現地から寄せられた情報に加え、各種の統計資料を基に、様々な専門性を有する理事が多角的に分析を行いました。

その詳細は後日、会員の皆様にセミナーやレポートの形で還元させて頂きますが、ここでは中国のプラスチック原料の輸入量の推移のみを見ておきましょう。

中国はかつて急激な経済成長に伴い世界各地からプラスチック原料を活発に輸入していました。

周辺地域(日本、台湾、韓国)のみならず、東南アジア、更には豊富な原油・天然ガス資源由来の安価なプラスチック原料を生産するサウジアラビアからの輸入が拡大していました。

同時に中国国内での設備投資も積極的に進め、「内製化」が急激に進行した結果、中国は「世界の工場」としての地位を確立するに至りました。

ところが、中国国内の景気が減退するにつれ、モノが余る状況に陥り、海外からのプラスチック原料の輸入量が減少傾向に転じています。

「過度の内製化により、行き場を失ったプラスチック原料はどこに行くのか?」、この点こそが我々が最も憂慮し、大きな関心を寄せているテーマです。

実際、中国産の余剰のプラスチック原料が“叩き売り”の如く世界各地に輸出される現象が顕在化しています。

この現象は、我が国のプラスチックリサイクルの業界にも影響を及ぼしつつあります。

この辺のお話は、会員の皆様向けに当協会主催のセミナー等でご報告させていただきます。

なにはともあれ、中国の経済が大きな転換期に差し掛かっている事は事実であるといえましょう。

コメント